„Die nennen das Schrei“ heißt der Sammelband mit Gedichten von Thomas Brasch, der in diesen Tagen bei Suhrkamp erschienen ist. Beim Blättern durch das Buch erinnere ich mich an eine Episode mit ihm.

Wie ich Thomas Brasch entführte

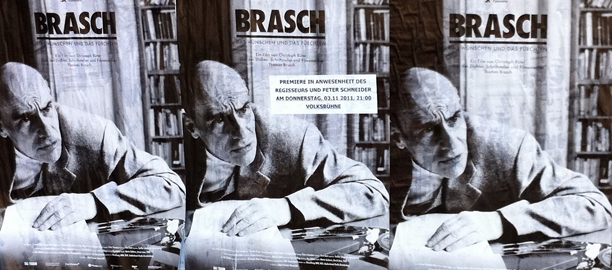

Thomas Brasch, Dichter, Schriftsteller, Filmemacher und Übersetzer, Ausschnitt eines Filmplakates, aufgenommen am Rosa-Luxemburg-Platz, 2011

Das Telefon klingelt. Schrill und schneidend der Ton. Es ist Nacht. Was sonst? Seit Jahren geht das so. Ich habe nie verstanden, warum Menschen nicht akzeptieren können, dass andere schlafen möchten – vielleicht froh sind, dem Tag den Rücken zukehren zu können. Oder einfach schlafen müssen, damit der kommende Tag nicht völlig über den Kopf wächst. Oder einfach, weil ständiges Wecken aus dem Schlaf Folter ist.

Aber dieses Mal ist es anders. Der Hörer liegt neben dem Kopfkissen. So muss ich weder Licht machen, noch aufstehen. Reflexartig ziehe ich mir den Hörer ans Ohr. „Die wollen mich umbringen!“ flüstert es am anderen Ende der Leitung. Pause. Dann drängender: „Du musst mich hier rausholen. Sofort!“ Es folgt eine rasselnde Atempause. Ich verstehe kein Wort. Wer will hier wen umbringen und warum?

Brasch liegt im Herzzentrum, der „Hochleistungsklinik für die Behandlung von Herz-, Thorax- und Gefäßerkrankungen, Kunstherz-Implantationen und Transplantationen von Herz und Lungen“. Er liegt in einem Einzelzimmer. So einen Platz bekommt man, wenn man privat versichert ist oder etwas berühmt oder so lange mit der Faust auf den Tisch schlägt bis die anderen einsehen, dass Einlenken in dieser Situation die einzige lebenserhaltende Maßnahme für beide Seiten ist.

Warum liegt er in diesem Bett? Ein Herz schlägt durchschnittlich 3 Milliarden Mal in einem Leben und pumpt in dieser Zeit 250 Millionen Liter Blut durch den Körper. Doch das Herz ist nicht allein, es braucht die Lunge, die ausreichend Sauerstoff liefert. Wenn aber die Lunge so richtig ruiniert und die chronische Bronchitis die treueste Lebenspartnerin ist, dann wird die Atemnot so groß, so gewaltig, und der Raum zum Atmen so eng, so winzig, dass es zum Beinahe-Ersticken ist. Und dieses „Beinahe-..“. geht einher mit Todesangst.

Da sprechen wir nicht von dem Dolch der Sprachlosigkeit, in dessen Klinge dieser große Rhetoriker und Fabulierer gefallen ist. Da wurde er herauskatapultiert aus dem Netz der Worte, der Gamben, der Sonette, der poetischen Bilder, der ironischen Kommentare, der Analysen und des hintergründig-bösen Wortwitzes. Er, der auf Worten wie auf Wellen ritt, sie vor sich her trieb und sich an ihnen rieb. Er, der feilte, bis verdammt noch mal der Diamant in die Fassung des Rings passte. Er, der andere wie ein Dompteur zu Erwiderungen peitschte oder in Tiefen stieß, weil nur das ihn lebendig hielt.

Einer, dem das Wort und das Theater sein Odem waren. Ein Berserker, der nie Ruhe geben konnte (eben auch nicht nachts!) Der immer kämpfte: gegen sich, seine Angst, seine Erinnerungen. Gegen die politische Geschichte (Wiedervereinigung), gegen Shakespeare (den er abgöttisch liebte), gegen Peymann (den er lieb-wert-hasste), gegen seinen Lektor Weiss (den er manchmal liebte). Einer, der an die bedingungslose Liebe nicht mehr glaubte und der Verrat überall witterte.

Wenn einem davon nicht das Herz schwach werden soll.

Der letzte Anfall ist so groß, dass Medikamente allein nicht mehr helfen; die Warteliste für eine neue Lunge ist endlos. Und bevor die Lunge über einen Inkubator täglich 16 Stunden lang mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt wird, soll noch eine kleine OP das Leiden lindern. Doch genau bei diesem Routine-Eingriff sind einige Sekunden Stillstand zwischen Leben und Tod. Stillstand. Dann doch noch weiter.

Für Brasch ist es ein Anschlag, ein versuchter Mord. Er, der nur einem Arzt (dem Spiegelredakteur Hans Halter) vertraute, der Angst vor jedem Arztbesuch hatte und einen Bogen um jedes Krankenhaus machte, sieht sich in seinem Misstrauen bestätigt. Da hilft kein Reden, dass die medizinische Versorgung hier am besten sei. „Morgen Mittag holt ihr mich hier raus, ich habe alles vorbereitet.“ Pause. „Wie soll das gehen“, frage ich? „Die lassen dich doch in diesem Zustand nicht einfach raus spazieren.“ Pfeifendes Atmen am anderen Ende. „Um 12:00 – Station X, Zimmer Y. Kathi macht es nicht. Du hast ein Auto. Du musst, hörst du? Die wollen mich hier umbringen.“ Seine Stimme ist dabei so flehend, so nackt, so hündisch, so schmerzlich, dass ich mich am kommenden Tag tatsächlich auf den Weg mache. Mit der Tochter, die so ihren Vater besucht.

Wir haben in dieser Zeit noch einen alten silberfarbenen Mazda mit Polstern aus samtenem Stoff. Als Sonntagswagen von einem älteren Paar für wenig Geld gekauft, die ihn vorwiegend in der Garage in Zehlendorf hegten. Für uns beide recht praktisch, damit wir am Wochenende schnell ins Grüne kommen, oder ich zu Terminen außerhalb Berlins.

Dieser Tag verspricht heiß zu werden. Die Tochter setzt sich auf die Rückbank. Ich sage ihr, dass wir ins Krankenhaus fahren, ihren Vater abzuholen. Weil ich bis dahin noch nie in diesem Bezirk war, fahre ich nach Karte und parke in einer Nebenstraße vor dem Toreingang. Es ist nicht wirklich eine gute Idee, denke ich. Weder habe ich mit den Ärzten gesprochen noch weiß ich, in welchem Zustand wir Brasch vorfinden. Die ganze Sache ist völlig verrückt und ich will sofort umdrehen. Und der nächste Anruf? Einfach nicht rangehen? Und wenn es dann plötzlich zu spät ist?

Ich nehme die Tochter an die Hand und wir gehen auf das Tor zu. Wir fragen in der Rezeption nach dem Weg. Krankenhäuser sind immer unbehaglich. Der Flur ist hell, aber völlig leer: weder Schwestern, Ärzte noch Patienten sind zu sehen. Die Visite ist vorbei, es ist keine Besuchszeit. Alle Türen sind geschlossen, ein paar Vögel rufen im Garten. Mittagsruhe. Wir klopfen kurz an die genannte Zimmertür und treten schnell ein. Von diesem Moment an sagt die Tochter kein Wort mehr.

Das Zimmer ist quadratisch, lange Vorhänge rahmen die Fenster ein, das Bett mit all seinen Apparaten steht im Zentrum. Sauerstoff, Tropf, Messgeräte für Herz und Lunge. Eben alles was dazu gehört. So auch der Geruch aus Krankheit und Desinfektionsmittel. Brasch schaut spitz aus dem Kissen, die Tochter setzt sich mit großen Augen stumm auf den Stuhl in die hinterste Ecke neben den Schrank. Dann geht alles recht schnell. Der Anzug liegt schon unter der Decke bereit. Das weiße Flatter-Jüpchen (das jedem Menschen einen Teil seiner Würde nimmt), wird gegen Hose und T-Shirt ausgetauscht. Die Tochter guckt weg. Wir reden kein Wort. Ich binde die Schuhe und stütze und ziehe verbissen, um Brasch aus dem Bett zu kriegen. Auf einen Stock gestützt und schwankend gehen wir die ersten Schritte zur Tür. Alles muss mit. Auch die Segeltuchtasche mit den Büchern. Mein Gott, da muss eine Bibliothek drin sein! Sie ist so schwer, dass ich sie zuerst nur ziehen kann. Die Tochter soll nachsehen, ob jemand auf dem Flur unterwegs ist. Ich sage ihr, dass sie jetzt „Schmiere steht.“ Sie nickt stumm und macht ein Zeichen, dass die Luft rein ist. Wir pirschen uns an der Wand entlang. Ich kann mich schwer orientieren und hoffe nur, dass wir ungesehen den Ausgang erreichen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn uns eine Schwester entdeckte und fragte, wohin wir denn wollten. Schleppend kommen wir voran; ich muss den Mann stützen und verfluche die Bücher in der Tasche. Irgendwann sind wir am Auto. Die Tochter setzt sich stumm auf den Rücksitz. Ich kurble den Beifahrersitz herunter, so dass Brasch auf der Fahrt halb liegen kann. Er atmet schwer, bekommt kaum Luft, sein Gesicht ist schweißnass von der Anstrengung. Ich fahre los. Das Ziel ist die Rehaklink in Rüdersdorf, in der sie ihn in zwei Wochen erwarten.

Jetzt will ich nur noch dorthin. Aber nein, bei Dussmann muss noch einmal angehalten werden, er will noch Bücher kaufen. Daran führt kein Weg vorbei. Ich habe Angst, die Tochter allein zu lassen, weil sie sich ängstigt. Zurückhalten lässt er sich nicht. Also schleppt er sich selbst hinein und kommt nach einer halben Ewigkeit mit einem Buch zurück. Sie hatten ihn nicht gehen lassen und einen Notarzt rufen wollen. Endlich fahren wir weiter. Neben mir schweres Ringen nach Luft bei geschlossenen Augen und schweißnassem und fahlem Gesicht. Erschöpfung pur. Das Kind sitzt aufrecht und guckt aus dem Fenster. Die Kilometer ziehen sich wie ein Gummiband. Erst durch die Stadt, dann auf der B1 an Biesdorf und Mahlsdorf vorbei nach Rüdersdorf zur Klinik am See.

Ich habe Angst, dass der Mann neben mir krepiert, weil ich ihn wie eine Idiotin gekidnappt habe. Ich bete still zu Gott, dass es gut gehen möge und gelobe Reue. Das Kopfsteinpflaster macht es nicht einfacher. Seine Augen bleiben geschlossen. Wann nur hat diese Fahrt ein Ende? Endlich ist die Rehaklinik in Sicht. Ein großes Haus mit imposantem Eingang und Garten. Ich renne zur Anmeldung. Die Diensthabenden sind vorbereitet. Die Klinik in Berlin hat diese Flucht wohl in Betracht gezogen und das Haus informiert. Vielleicht hat Brasch ihnen auch gesagt, dass er in das andere Haus türmen wolle, um sich sicher zu fühlen.

Keine Ahnung. Ich war nur froh, dass wir da waren.

In seinem neuen Zimmer setzt er sich auf das Bett, zündet sich eine Zigarette an, von der ich ihn nicht abhalten kann. Dann will er mit seiner Tochter reden. Als wäre es ein ganz normaler Nachmittag.

Heute habe ich kein Telefon mehr. Das Handy ist nachts auf lautlos geschaltet. Aber manchmal, manchmal fehlt mir das Läuten doch.

Thomas Brasch (1945-2001) „Die nennen das Schrei“, Gesammelte Gedichte, Herausgegeben und kommentiert von Martina Hanf und Kristin Schulz, 1043 Seiten mit Abbildungen, Suhrkamp, 2013

Buchpremiere ist am Sonntag, 16. Juni 2013, 11.00 Uhr im Berliner Ensemble.

Katharina Thalbach und Martin Wuttke lesen.

Pingback: Thomas Brasch: Wer durch mein Leben will, muß durch mein Zimmer - planet lyrik @ planetlyrik.de

Pingback: Thomas Brasch: Drei Wünsche, sagte der Golem - planet lyrik @ planetlyrik.de

Pingback: Thomas Brasch: Was ich mir wünsche - planet lyrik @ planetlyrik.de

Pingback: Thomas Brasch: Poesiealbum 89 - planet lyrik @ planetlyrik.de

Pingback: Thomas Brasch: „Die nennen das Schrei“ - planet lyrik @ planetlyrik.de